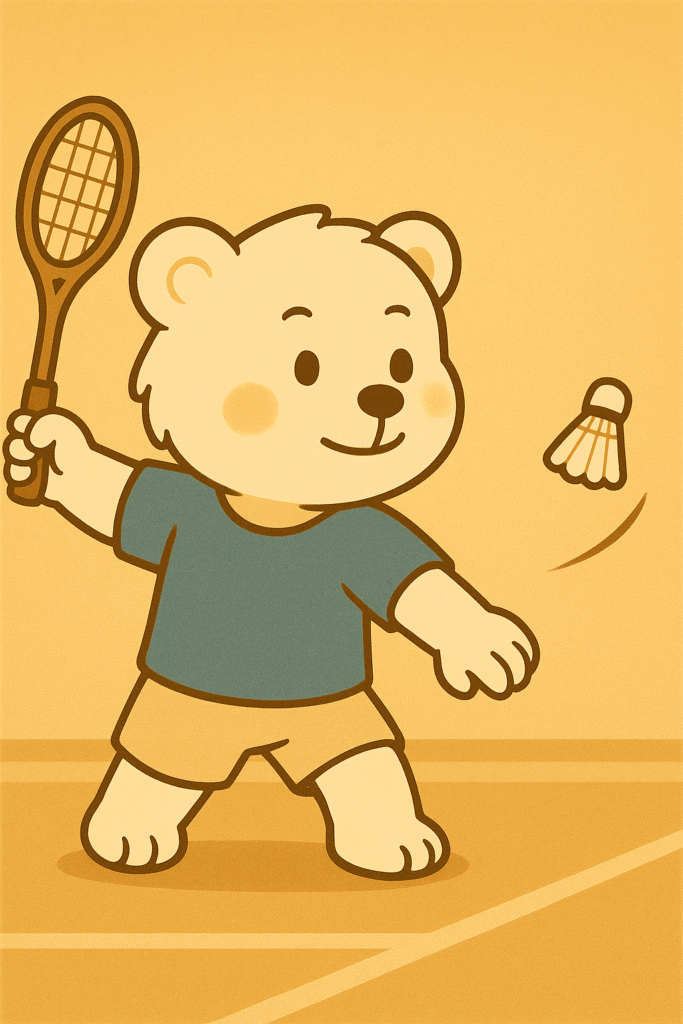

- バドミントンを始めたけどルールが分からない

- 知っておくべきルールだけを先に知りたい

こんな人のために、初心者さんからよく聞かれるバドミントンのルールを厳選して解説します。

初心者向けに丁寧に解説していきますので、是非最後まで読んでいただきルールを覚えましょう!

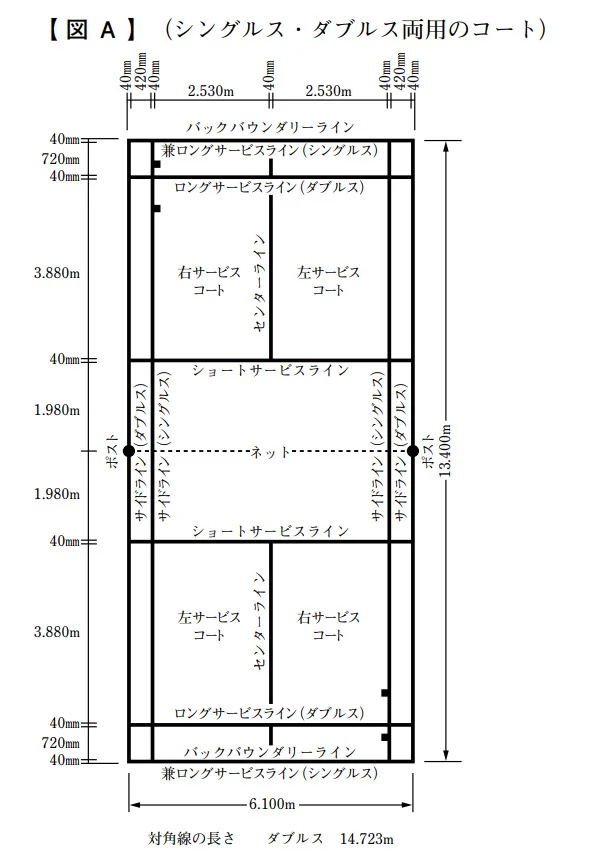

コートについて

日本バドミントン協会競技規則より参照

バドミントンのコートは、各ラインの名前と長さが決められています。

でも、こんなの全部覚えられないですよね?

ということで、この中でとりあえず覚えておくべきコートのラインを説明します。

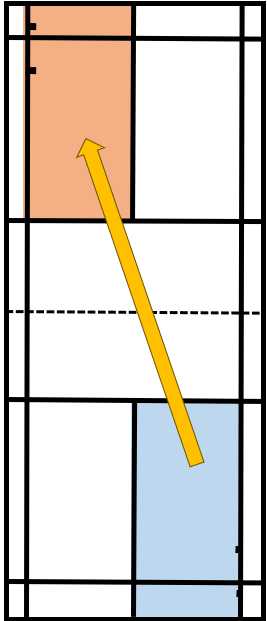

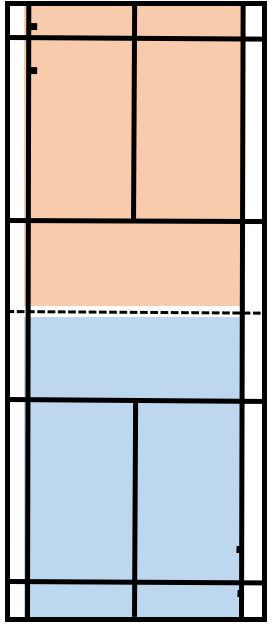

シングルスのサーブの場合

画面下の青色の範囲が、サーバー(サーブを打つ人)がサーブを始めてよいエリアです。

画面上のオレンジ色の範囲が、サーブがインになるエリアです。

オレンジ色の範囲の外線をそれぞれ

- 後ろのライン:シングルスのロングサービスライン

- 横のライン:シングルスのサイドライン

と呼びます。

シングルスのラリー中の場合

レシーバーがサーブを返球すると、シングルスのインになるエリアが次のように変わります。

色が付いている部分がインとなる部分で、シングルスのサイドラインより外側がアウトになります。

- 相手コートの色が付いた部分を狙おう!

- 色が付いている部分の外に落ちるときは見逃そう!

- 色が付いている部分に落ちるときは打ち返そう!

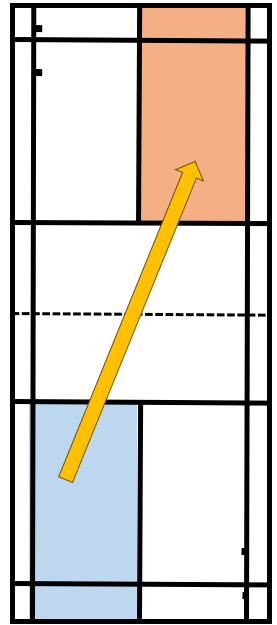

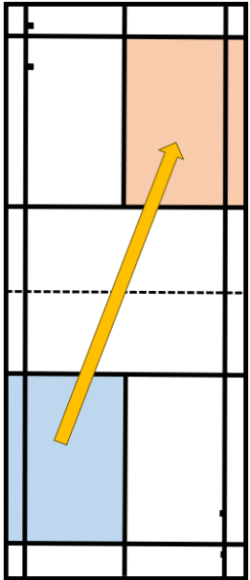

ダブルスのサーブの場合

ダブルスのサーブコートは、シングルスよりも後ろのラインが狭くなりますが、サイドラインが広くなります。

画面下の青色の範囲が、サーバー(サーブを打つ人)がサーブを始めてよいエリアです。

画面上のオレンジ色の範囲が、サーブがインになるエリアです。

オレンジ色の範囲の外線をそれぞれ

- 後ろのライン:ダブルスのロングサービスライン

- 横のライン:ダブルスのサイドライン

と呼びます。

ダブルスのラリー中の場合

レシーバーがサーブを返球すると、ダブルスのインになるエリアが次のように変わります。

色が付いている部分がインとなる部分で、ライン内の全てのエリアがインの範囲となります。

- 相手コートの色が付いた部分を狙おう!

- 色が付いている部分の外に落ちるときは見逃そう!

- 色が付いている部分に落ちるときは打ち返そう!

サービスについて

サービスに関わるコートの範囲について説明してきましたので、そのままサービスに関するルールを解説していきます。

サービスのルールを覚えていないと、サーブを打つだけでフォルト(反則)となり相手にポイントが入ってしまうので要注意です!

サービス周りのルールを多めに記載していますので、1つずつ覚えていきましょう。

サーブを打つ場所は自分のポイントで決まる

サーバーは自身のポイントが

- 偶数:コートの右側

- 奇数:コートの左側

からサーブを打たなければなりません。

サーブを打ち始めてい良い場所や、狙うエリアは1章の「コートについて」を参照してください。

サーブを打つ時の足元を注意

サーバー及びレシーバーは、サービスコートの境界線に触れて立ってはいけないというルールがあります。

サービスラインやセンターラインを踏んで、サーブを打たないように注意しましょう。

また、サービスの一連の動作の中でシャトルが打たれるまでは、両足の一部を構えた位置で地面につけていなければいけません。

つま先が地面についていれば大丈夫ですが、力の入るロングサーブを打つ時に後ろ足が浮いてしまわないよう気を付けましょう。

サービスの動作に入った後、ラケットを後ろに戻してはいけない

バドミントン初心者さんに良くある動きですが、

サーブを打つ時に「い~ち、に~の、さんっ!」といった感じで、サーブを打つタイミングを計っている人がいます。

一度、サービスの動作に入った場合、シャトルを打たずにラケットを引いてしまうとフォルト(反則)になってしまいます。

サービスの動作は必ず一連の動きで行うようにしましょう。

レシーブについて

ここからは、レシーブに関するルールを説明していきます。

前章に引き続き、サービス周りのルールにはなりますが、自分がレシーバーの時に気を付けるポイントを解説していきます。

相手のサーブは止めても良い

バドミントンのサーブは、

- 審判がポイントをコールする

- レシーバーの準備ができる

以上の2点が出来てから始めることが出来ます。

そのため、レシーバーの準備が出来ていない時にサーブを打たれてもレット(やり直し)を要求することが出来ます。

ただし、レシーバーがサーブを打ち返そうとしてしまった場合はレットにならないため

- サーブを追いかけて足を動かしていないこと

- ラケットがシャトルを追いかけていないこと

に注意してください。

サーバーを正面から見て、左手でSTOPの意思表示をしながら足を動かさなければ基本的にはレットになります。

レシーバーのパートナーは何があってもサーブには触らない

ダブルスで相手が自分のパートナーに対してサーブを打つ時、そのサーブを自分が打ってしまうと、フォルト(反則)となってしまいます。

よくあるのが、

相手が自分のパートナーに対してサーブを打ったが、センターラインを越えて自分の方に飛んできたので打ち返した。

というパターンです。

相手のポイントになってしまうため、自分にくるサーブ以外は触らないようにしましょう。

サーブで打ったシャトルがネットの上に乗ってしまった場合

ちょっと特殊なケースですが、ルールが存在するので紹介します。

サーブを打った時に、シャトルがネットに乗ってしまった場合は、どうなるの?

と思っている人が多いのではないでしょうか?

こんなところまでルールが明確になっているからルールブックって凄いですよね。

答えは「相手にポイントが入る」です。

理由は、シャトルがネットに乗っている場合相手のコートに入ってもサービスラインを超えないため「フォルト」の判定になるためです。

また、ラリー中であれば次の条件でレットになります。

- ネットの真上でシャトルが止まった時

- ネットを超えてシャトルが止まった時

自分のコート側でシャトルが止まるとフォルトとなり、相手にポイントが入ります。

ヘアピン中によく発生するので、私も経験したことがあります。

思わず写真を撮ってしまいましたが、こんな感じで止まってました。

相手コートに入ったところで、ネットに引っかかっているのでレット(やり直し)の場面です。

トスについて

中学生を指導していて、意外と知らない人が多かったので解説します。

バドミントンの試合を始めるときは以下のような手順を踏みます。

- 相手と挨拶をする

- トス(じゃんけん)を行う

- 勝った方がサーブ権またはエンドを選ぶ

- 負けた方が残りを選ぶ

この時の「エンドを選ぶ」と「負けた方が残りを選ぶ」を知らない人が多いです。

トスで選べる種類

競技規則には以下のように記載があります。

第6条 ト ス

第1項 プレーが始まる前にトスが行われ、トスに勝ったサイドが次の(1)か(2)のいずれかを選ぶ。

(1)最初にサービスをするか、レシーブをするか

(2)マッチ(試合)開始のとき、そのコートのどちらのエンドを選ぶか

第2項 トスに負けたサイドは、残りを選ぶ。

つまり、トスで勝った人は

- 最初にサービスをする

- 最初にレシーブをする

- 最初に入るコートのエンドを選ぶ

の3つから好きなものを選ぶことが出来ます。

また、トスに負けた人も

- サーブを選ばれた場合、最初に入るコートのエンドを選べる

- エンドを選ばれた場合、最初にサービスをするかレシーブをするかを選べる

ので、少しでも試合に有利な条件を選びましょう。

ちなみに、エンドというのは下の画像でいうネットを挟んで上側か下側を選ぶということです。

ネット付近のプレーについて

ラリー中にネット付近のプレーでよく使われるルールを解説します。

先ずは基本的なルールとして、

シャトルが地面に落ちる前に、ラケットまたは体の一部がネットに触れるとフォルト(反則)です

ヘアピンやプッシュを打つ時は、ラケットがネットに当たらないように気を付けましょう。

また、ネットの上に関するルールですが

1スイングとして、ラケットがネットの上を通過するショットに関しては、フォルトになりません。

ワイパーショットと呼ばれるものがこれに当たります。

そして、やってしまいがちな行為としてあるのが、

自分がヘアピンを打って、相手が返球する前にネット前でラケットを高く上げて壁を作る行為です。

プレイヤーの正常なストロークを妨害する行為はフォルト(反則)となってしまうため、

相手プレイヤーがロブの動作を行うことを妨害したと主審に判断されてしまうとフォルトになります。

文章だけで説明するのは難しいですが、相手のプレーの邪魔をしないように気を付けましょう。

審判について

最後にプレーに関するルールではなく、審判を行う上でのルールを解説します。

学生や一般の方が行う審判には以下の2種類があります。

- 主審

- 線審

それぞれの役割について解説していきます。

主審

主審が大会で行うべきことはこちらです。

- スコアシートの記入

- 試合中のコール

- サーブのチェック(フォルトやサーブの打つ人が正しいか等)

- レシーバーのチェック(フォルトやレシーバーが正しいか等)

- スコアボード(得点板)のチェック

- 線審の判定のチェック

やることが多いですよね。

それぞれの詳細な内容については、本記事では割愛させていただきますが、今後別の記事として追加するかもしれません。

主審は試合中で一番権限のある役職です。主審の判定を覆すことが出来るのは大会運営のみです。

主審を行う場合には、そのくらい責任をもって望むようにしましょう。

線審

線審がやることはこちらです。

- シャトルが落ちたタイミングで以下の内容を元にインまたはアウトの判定

- エンドラインのチェック

- サイドライン(自分側の反対のコートまで)のチェック

- センターラインのチェック(サーブの時のみ)

これらは全て主審とプレイヤーに伝えるために行う行為です。

必ず主審が確認するまでインまたはアウトの判定をやめないようにしましょう。

以上のルールをしっかり覚えて、自分の試合・仲間の試合に役立てていきましょう!

コメント